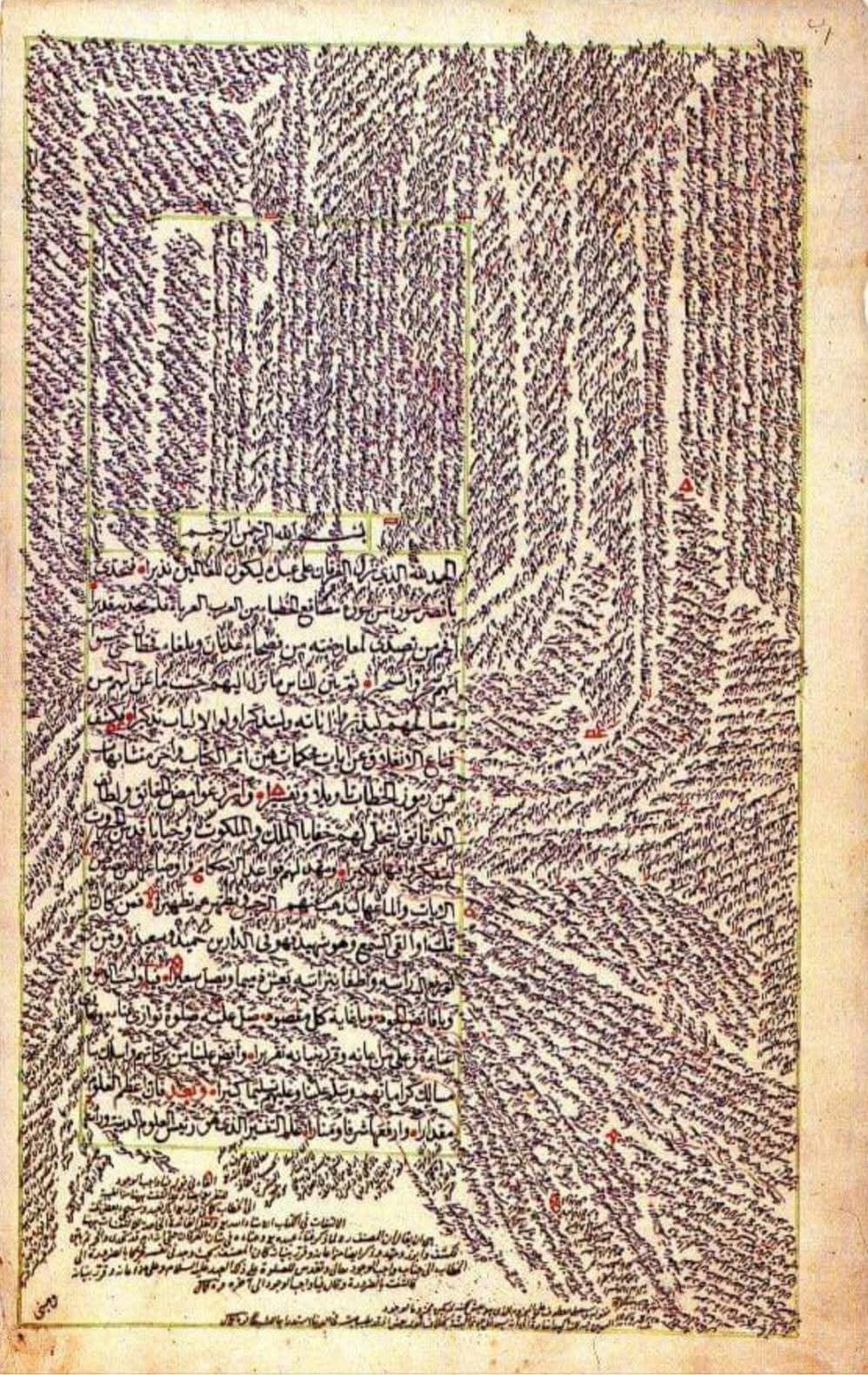

Di balik lembaran tua yang mulai menguning oleh waktu, terdapat kisah panjang sebuah tafsir monumental yang menggugah pikiran dan keimanan. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, karya Qadi al-Baydawi, bukan hanya kitab tafsir biasa. Ia adalah jendela ke dalam cara berpikir Islam klasik, yang menggabungkan ketajaman logika dengan kedalaman spiritualitas. Pada halaman pembukanya saja, pembaca langsung dihadapkan pada dunia penuh catatan pinggir yang kompleks. Setiap sudut margin seperti medan makna yang tak pernah benar-benar selesai dijelajahi.

Qadi al-Baydawi, seorang hakim dan teolog besar abad ke-13, menulis tafsir ini sebagai warisan intelektual bagi umat Islam. Ia menyusun tafsir tersebut dengan menggabungkan pendekatan gramatikal, teologis, dan rasional yang memukau. Namun, justru ruang kosong di sekeliling teks utama yang mengundang perhatian mendalam. Catatan-catatan marginal yang menghiasi manuskrip itu menandakan tafsir ini bukan teks mati, melainkan hidup dalam diskusi dan tafakur. Seolah setiap ulama setelahnya turut berdialog dengan Qadi al-Baydawi lewat tinta mereka sendiri.

Jika ditelisik lebih dekat, catatan pinggir itu bukan hanya penjelasan, tetapi kadang pula berupa sanggahan halus atau penambahan makna alternatif. Inilah dinamika dunia Islam klasik: tidak ada makna yang tunggal, dan ilmu berkembang dalam kebersamaan berpikir. Marginalia tersebut menjadi bukti bahwa tafsir ini digunakan sebagai sarana kontemplasi kolektif lintas generasi. Setiap coretan adalah jejak intelektual yang membuka pintu pada penafsiran baru. Itulah mengapa manuskrip ini tetap relevan bahkan hingga kini.

Menariknya, meski ruang margin telah dipenuhi dengan pelbagai catatan, masih ada celah-celah kosong. Celah itu seakan mengundang siapa pun yang memiliki kecintaan pada ilmu untuk turut serta mengisi. Tafsir Qadi al-Baydawi tak pernah menyelesaikan makna Alquran, karena makna itu sendiri tak habis dijelaskan oleh manusia. Manuskrip ini adalah bentuk konkret dari kerendahan intelektual para ulama klasik: mereka tidak menutup ruang tafsir, tetapi justru membukanya. Dalam setiap spasi tak bertulisan, ada ajakan untuk berpikir ulang.

Marginalia dalam manuskrip ini juga memperlihatkan bahwa ilmu dalam Islam berkembang bukan secara individualistik. Para penulis marginal itu adalah wajah dari komunitas ilmiah yang dinamis. Mereka tidak sekadar membaca, tapi berdialog, berargumen, bahkan terkadang berselisih dengan penuh adab. Dunia Islam klasik adalah dunia yang ramah terhadap perbedaan pendapat, selama itu berakar pada ilmu dan akhlak. Manuskrip Qadi al-Baydawi menjadi cermin dari atmosfer ilmiah semacam itu.

Dalam dunia modern, marginalia kerap dianggap gangguan—seperti coretan yang harus dibersihkan. Tapi dalam tradisi manuskrip Islam, justru catatan-catatan pinggir itulah yang menjadi harta karun tersembunyi. Mereka adalah suara-suara dari masa lalu yang berusaha menyambung akal dan hati kita dengan kedalaman wahyu. Di sinilah kita belajar bahwa ilmu bukan sekadar informasi, tapi percakapan lintas abad. Qadi al-Baydawi memulai percakapan itu, dan para pembaca setelahnya terus merespons.

Tidak semua manuskrip menyimpan jejak sebanyak ini. Banyak tafsir lain yang ditulis bersih dan sistematis, tanpa banyak ruang interpretasi. Tapi Anwar al-Tanzil seolah memang ditakdirkan menjadi ladang tafsir yang terus tumbuh. Bahkan dengan keterbatasan media tulis saat itu, para ulama tetap berusaha menyisipkan pemahaman mereka. Inilah semangat ilmiah yang perlu kita pelajari: berusaha menuliskan pemikiran, walau hanya pada sela-sela sempit lembaran.

Secara struktural, tafsir al-Baydawi mengikuti tradisi tafsir al-Zamakhsyari, namun dengan penyesuaian teologis. Ia lebih hati-hati dalam soal akidah, tetapi tetap mempertahankan kekuatan bahasa dan retorika. Tak heran, banyak ulama setelahnya yang menjadikannya rujukan utama. Tapi lagi-lagi, bukan hanya teks utama yang membuatnya penting, melainkan juga tanggapan terhadapnya. Catatan pinggir yang kita lihat hari ini adalah bentuk respons ilmiah atas kecanggihan struktur tafsir tersebut.

Menarik pula bahwa dalam catatan-catatan itu, kadang ditemukan bahasa-bahasa lokal, simbol-simbol rahasia, atau bahkan kode singkat yang hanya dimengerti kalangan tertentu. Ini menunjukkan adanya lapisan-lapisan makna yang tidak terbuka untuk sembarang pembaca. Tafsir tidak hanya berbicara tentang ayat, tapi juga konteks dan komunitas yang membaca. Maka manuskrip ini bukan hanya tafsir, tapi juga dokumen sosial dari sejarah intelektual umat Islam.

Ketersediaan manuskrip seperti ini di perpustakaan-perpustakaan Timur Tengah menjadi jendela emas bagi para peneliti. Di balik debu yang melekat, tersimpan denyut pemikiran yang masih bisa dirasakan. Setiap salinan membawa kekhasannya sendiri, tergantung siapa penyalin dan pemiliknya. Begitu pula dengan manuskrip ini, yang barangkali telah berpindah tangan dari satu ulama ke ulama lain. Dalam perjalanan itu, ia merekam bukan hanya ayat, tetapi semangat zaman.

Mungkin kita tak lagi menulis di pinggir kitab, tapi marginalia digital kini juga mulai muncul dalam diskusi ilmiah daring. Jejak-jejak komentar, catatan kaki elektronik, hingga percakapan di forum menjadi bentuk baru dari catatan marginal. Semangatnya tetap sama: memperpanjang usia percakapan tentang ilmu. Qadi al-Baydawi mungkin tak pernah membayangkan tafsirnya akan dibicarakan di era digital. Namun semangat tafsirnya tetap mengilhami diskursus keilmuan kontemporer.

Manuskrip ini mengajarkan bahwa ilmu tidak selesai dalam satu buku atau satu generasi. Ilmu adalah proyek kolektif yang tak pernah rampung. Catatan pinggir adalah bukti bahwa setiap pembaca bisa menjadi penulis, setiap penafsir bisa turut menenun makna. Islam mendorong pembacanya untuk aktif berpikir, bukan hanya pasif menerima. Tafsir Qadi al-Baydawi dengan segala kerumitan marginalianya menjadi teladan nyata dari semangat itu.

Kini, ketika teks-teks keilmuan makin didominasi oleh ringkasan instan, kita diingatkan bahwa kedalaman membutuhkan waktu dan ruang. Manuskrip ini bukan untuk dibaca sekali duduk, tapi untuk direnungkan berulang kali. Ia mengajak kita meniti jalan tafsir dengan sabar dan rendah hati. Sebab memahami wahyu bukan sekadar soal teknik, tapi juga soal adab dan cinta pada ilmu. Itulah pelajaran paling mendalam dari manuskrip ini.

Bagi para pencinta sejarah, manuskrip seperti ini adalah harta yang tak ternilai. Ia bukan hanya lembaran kuno, tapi jejak hidup intelektual yang masih menyala. Tafsir Qadi al-Baydawi bukan sekadar produk masa lalu, tapi inspirasi untuk masa depan. Dalam kerumitan catatan pinggirnya, ada keindahan berpikir yang perlu kita hidupkan kembali. Sebab dalam dunia yang serba cepat, kedalaman adalah kemewahan yang patut dijaga.

Manuskrip Anwar al-Tanzil yang penuh catatan ini adalah bukti bahwa makna tak pernah berhenti ditulis. Masih ada ruang kosong di pinggir halaman, seperti yang dikatakan: “If you look closely enough, there’s still room for another footnote.” Dan mungkin, catatan itu adalah milik kita—jika kita berani membaca, merenung, dan menuliskan kembali. Sebab ilmu bukan hanya warisan, tapi tanggung jawab untuk dilanjutkan. Dan tafsir ini adalah undangan bagi kita semua untuk terus menafsirkan dunia dengan cahaya wahyu.

Sumber: Carool Kersten