Catatan perjalanan sering kali menjadi jendela sejarah yang paling jujur, mencerminkan pengalaman subjektif penulisnya dengan latar sosial dan budaya yang kompleks. Salah satu contoh paling menarik berasal dari Muhammad al-Tunisi, seorang penulis asal Tunis pada awal abad ke-19. Ia menulis Al-Rihla ila Darfur, sebuah karya yang mengisahkan perjalanannya ke Kesultanan Darfur, wilayah yang kini menjadi bagian dari Sudan barat. Perjalanan ini dilakukan bukan semata karena keinginan bertualang, tetapi dilandasi pencarian personal untuk menemukan sang ayah yang hilang. Narasi ini kemudian diterbitkan dalam bahasa Prancis tahun 1845 dengan judul Voyage au Darfour.

Kisah al-Tunisi menonjol karena menyuguhkan gambaran etnografis tentang kehidupan masyarakat Darfur yang jarang terdokumentasi pada masa itu. Ia menuliskan pengamatan tentang adat, praktik perburuan, struktur sosial, hingga relasi gender, meskipun tidak lepas dari bias dan prasangka pribadi. Salah satu bagian yang menarik adalah deskripsi metode perburuan burung oleh masyarakat Darfur. Ia menjelaskan bahwa para pemburu menggunakan jaring untuk menangkap burung-burung kecil seperti pipit dan abū mūsá. Teknik ini dianggap kurang menguntungkan karena sangat bergantung pada umpan berupa biji-bijian.

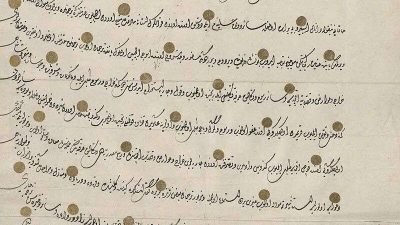

Menurut al-Tunisi, lokasi perburuan biasanya dipilih di dekat sungai atau kolam tempat burung-burung berkumpul. Pemburu akan menyiapkan jaring berbentuk persegi dan memasang umpan yang tersebar rapi di sekitar jaring. Ketika burung-burung mendekat dan mulai mematuk biji, pemburu akan menarik jaring dengan cepat untuk menjebaknya. Gambar ilustratif yang menyertai teks ini memberikan bayangan visual yang jelas tentang alat dan cara kerjanya. Meski terdengar sederhana, metode ini memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi.

Catatan ini menyimpan nilai penting dalam studi sejarah dan antropologi karena merekam praktik sehari-hari masyarakat non-elite. Al-Tunisi tidak hanya mencatat peristiwa besar, tetapi juga aktivitas harian masyarakat seperti berburu, memasak, dan berdagang. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika lokal yang sering luput dari narasi sejarah besar. Namun demikian, al-Tunisi juga menulis dengan sudut pandang yang tidak bebas nilai. Ia kerap menilai perilaku masyarakat Darfur dengan kriteria budayanya sendiri, terutama terhadap perempuan.

Misalnya, ia menunjukkan ketidaksenangannya terhadap kebiasaan dan penampilan perempuan Darfur, sesuatu yang mencerminkan standar estetika dan moral dari komunitas asalnya di Tunis. Ini menjadi contoh bagaimana catatan perjalanan dapat menjadi arena tarik menarik antara dokumentasi objektif dan opini pribadi. Dalam hal ini, Al-Rihla ila Darfur menunjukkan bagaimana etnografi awal bercampur dengan sentimen personal. Pembaca modern perlu membaca karya ini dengan kesadaran kritis terhadap bias penulis. Meskipun demikian, narasi ini tetap menyimpan nilai historis yang tak ternilai.

Naskah al-Tunisi kini dapat diakses di koleksi langka McGill Rare Books and Special Collections dan juga tersedia dalam bentuk digital melalui Internet Archive. Akses ini membuka peluang bagi peneliti dan publik luas untuk mengeksplorasi warisan intelektual Islam yang tersebar di luar dunia Arab inti. Catatan ini memperluas cakrawala kita tentang mobilitas geografis dan intelektual umat Islam pada abad ke-19. Ia tidak hanya menulis untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi saksi bagi masa dan masyarakat yang jarang tercatat dalam historiografi dominan. Hal ini juga menunjukkan kontribusi besar para penulis dari wilayah Maghrib terhadap khazanah Islam global.

Salah satu aspek menarik dari karya ini adalah gaya bahasanya yang lincah, dengan perpaduan antara narasi naratif dan deskripsi teknis. Ia tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk citra mental yang kuat bagi pembaca. Al-Tunisi tampaknya memahami pentingnya elemen visual dalam teks, terbukti dari disertakannya ilustrasi yang menggambarkan bentuk jaring. Dengan demikian, karyanya dapat dianggap sebagai awal dari tradisi semi-fotografis dalam penulisan perjalanan Islam. Dalam konteks pendidikan modern, ini dapat menjadi bahan ajar lintas disiplin: sejarah, sastra, dan antropologi.

Perjalanan al-Tunisi ke Darfur bukan sekadar ekspedisi geografis, tetapi juga ekspedisi batin. Ia menulis dengan motivasi personal yang mendalam: mencari ayahnya yang hilang. Motivasi ini membuat narasi menjadi lebih hidup dan emosional, tidak sekadar laporan biasa. Ini juga memperlihatkan bahwa mobilitas orang Islam tidak selalu didorong oleh perdagangan atau dakwah, tetapi juga oleh alasan keluarga dan eksistensial. Dalam dunia yang semakin global, kisah semacam ini terasa sangat relevan dan menyentuh.

Keunikan Al-Rihla ila Darfur terletak pada kemampuannya menghubungkan dunia Islam Afrika dengan dunia Arab Maghrib. Al-Tunisi menjadi penghubung dua dunia yang berbeda, tetapi memiliki sejarah panjang hubungan dagang dan budaya. Melalui kisahnya, kita menyaksikan keterkaitan antar wilayah Islam yang jarang disorot dalam studi modern. Ia adalah contoh hidup dari kosmopolitanisme Islam pra-modern. Dengan demikian, karyanya layak mendapat perhatian lebih dalam kajian sejarah global.

Penulisan karya ini pada awal abad ke-19 menunjukkan bahwa literasi dan kesadaran dokumentasi cukup tinggi di kalangan masyarakat Muslim. Al-Tunisi adalah bagian dari tradisi panjang penulis Muslim yang menelusuri dunia dan mencatatnya. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam garis yang sama dengan Ibnu Battuta, al-Maqrizi, dan Ibn Jubayr. Bedanya, ia menulis pada masa kolonialisme mulai menancapkan pengaruhnya di Afrika. Ini menjadikan narasinya juga sebagai saksi dari perubahan zaman.

Ilustrasi perburuan yang disertakan dalam Al-Rihla ila Darfur juga menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Ia menjelaskan bagaimana manusia menaklukkan alam bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan strategi dan pengetahuan lokal. Pemburu Darfur memahami perilaku burung dan memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Ini adalah pengetahuan ekologis yang patut dihargai dan dipelajari. Dalam konteks perubahan iklim hari ini, warisan semacam ini bisa menjadi sumber kebijaksanaan lokal yang penting.

Karya ini juga mengundang diskusi tentang cara orang Islam mendokumentasikan kehidupan mereka di wilayah pinggiran kekuasaan pusat Islam. Darfur, sebagai wilayah yang jauh dari pusat kekhalifahan, ternyata memiliki dinamika budaya dan sosial yang kaya. Catatan ini memperlihatkan bahwa kehidupan Islam tidak hanya terjadi di Kairo atau Baghdad, tetapi juga di wilayah-wilayah “periphery”. Inilah yang menjadikan Al-Rihla ila Darfur sangat penting dalam memperluas narasi sejarah Islam. Ia membawa suara-suara yang selama ini tersisih ke permukaan.

Ketersediaan digital dari teks ini berperan penting dalam membuka akses terhadap sumber-sumber primer sejarah Islam. Internet Archive dan perpustakaan McGill memainkan peran penting dalam demokratisasi pengetahuan. Siapa pun kini bisa membaca karya al-Tunisi dan menginterpretasikannya ulang. Ini memberikan peluang untuk pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Selain itu, digitalisasi juga menyelamatkan teks dari kehancuran fisik yang mengancam naskah-naskah kuno.

Narasi ini sekaligus mengingatkan kita tentang pentingnya pengarsipan dan pelestarian dokumen perjalanan. Setiap catatan bisa menjadi saksi dari dinamika sejarah yang tak tertulis dalam buku besar kekuasaan. Karya al-Tunisi adalah bukti bahwa sejarah besar lahir dari cerita-cerita kecil dan pengalaman personal. Ia menunjukkan bagaimana subyektivitas tidak harus menjadi kelemahan, tetapi justru sumber kekuatan naratif. Kisah perjalanannya menjadi refleksi tentang jati diri, identitas, dan pencarian makna hidup.

Akhirnya, Al-Rihla ila Darfur bukan hanya kisah seorang pemuda mencari ayahnya, melainkan juga warisan budaya yang merentang lintas waktu dan ruang. Ia menjadi cermin dari masyarakat yang kompleks dan penuh warna. Ia membuka pintu ke dunia Islam Afrika yang sering terpinggirkan dari wacana arus utama. Dalam era global saat ini, membaca kembali karya seperti ini adalah bentuk penghormatan terhadap keragaman sejarah kita bersama. Maka, al-Tunisi bukan hanya penulis perjalanan, tetapi juga penjaga memori kolektif dunia Islam.

Sumber: McGill University – Institute of Islamic Studies