Di antara rak-rak sunyi perpustakaan Cambridge, tersimpan sebuah naskah tua yang menjadi saksi bisu tersebarnya Islam dalam budaya Jawa. Naskah ini ditulis di atas kertas dluwang, sejenis kertas khas Nusantara yang dibuat dari kulit pohon saeh atau paper mulberry. Dluwang bukan sekadar media tulis, ia adalah lembaran hidup dari masa lampau yang menyimpan denyut transisi spiritual dan budaya. Di atasnya tertera basmala dalam bahasa Jawa kuno: “sakehing puji ing Allah Pangeraning alam kabeh.” Kalimat ini bukan hanya alih bahasa, tetapi alih rasa—mengakar dalam nalar dan bahasa rakyat yang sedang menerima Islam secara perlahan.

Kata Pangeran dalam kalimat itu menarik untuk direnungi. Dalam bahasa Jawa modern, ia berarti “pangeran” atau bangsawan. Namun dalam konteks naskah ini, Pangeran merujuk pada arti lamanya dalam bahasa Jawa Kuna: tuan, penguasa, atau sosok yang ditaati. Penggunaan kata ini menunjukkan bagaimana dakwah Islam pada masa itu tidak memutus warisan lokal, melainkan menyambungnya dengan makna baru. Islam hadir bukan sebagai tamu asing, tapi sebagai ruh yang menyerap ke dalam kearifan lokal.

Naskah ini ditulis pada masa peralihan dari agama-agama lama ke Islam. Maka tak mengherankan jika ia masih mengandung jejak-jejak tata bahasa dan pola pikir Hindu-Buddha. Namun justru di situlah kekuatan teks ini. Ia menjadi cermin dari sebuah masyarakat yang sedang mencari bentuk baru spiritualitasnya, menyusun ulang nilai-nilai lama dengan napas wahyu baru. Dari Hindu-Buddha yang menekankan kosmos dan harmoni, menuju Islam yang menekankan tauhid dan hukum.

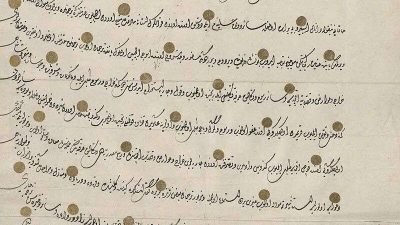

Dalam bagian awal, naskah ini menyajikan pengajaran dasar tentang praktik ibadah dan hukum Islam. Menariknya, ia menyebutkan tiga kitab rujukan berbahasa Arab: al-Muharrar, Idah Fiqh, dan karya Abu Shuja. Penyebutan kitab-kitab ini menunjukkan bahwa meski ditulis dalam bahasa Jawa, pengetahuan penulisnya bersumber dari tradisi fikih Syafi’i yang mapan di dunia Islam. Ini menegaskan bahwa tradisi Islam Nusantara sejak awal tidak terputus dari pusat-pusat keilmuan Timur Tengah.

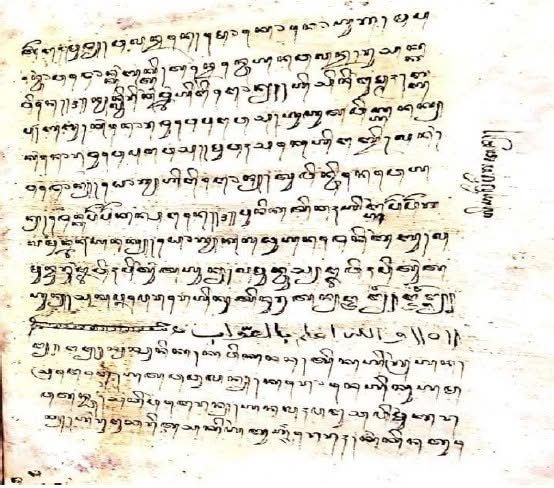

Kitab pertama memuat banyak koreksi dan catatan pinggir. Di akhir teks, tertulis kalimat “wa Allahu a’lam bi al-shawab”, diapit oleh tanda baca khas Jawa. Ini menunjukkan perpaduan antara disiplin ilmiah Islam dengan tradisi tulis Nusantara. Para penulis dan penyalin naskah bukan sekadar penghafal, melainkan pengolah teks yang aktif, teliti, dan reflektif. Mereka membaca dan menuliskan kembali dengan interpretasi, koreksi, bahkan pertanyaan.

Bagian akhir naskah ini diberi judul Kitab Usul Agama—sebuah buku tentang dasar-dasar keimanan. Ini adalah bagian paling teologis dari naskah, membahas konsep tauhid, rukun iman, dan kewajiban beragama dalam bentuk tanya jawab. Format “soal kalawan jawab” atau “lamun sira tinakonan…” adalah bentuk pengajaran lisan yang diubah menjadi teks, menunjukkan tradisi dakwah yang kuat dalam penyampaian ilmu kepada masyarakat awam. Seakan-akan penulisnya sedang berdialog dengan murid-muridnya di pondok-pondok kecil di bawah pohon jati.

Format tanya-jawab ini bukan hal baru, tapi dalam konteks ini ia menjadi jembatan antara lisan dan tulisan, antara tradisi pesantren dan budaya tulis yang mulai menguat. Ia juga mencerminkan pentingnya metode pedagogis dalam pengajaran Islam Jawa. Islam tidak hanya dipelajari, tapi diresapi, dijawab, dan disuarakan. Dakwah menjadi interaktif dan bersifat mendidik, bukan sekadar dogmatis.

Menariknya, naskah ini tidak ditulis dalam huruf Arab, tetapi dalam aksara Jawa. Ini menjadi penanda penting bahwa Islam diterima dengan caranya sendiri oleh masyarakat lokal. Aksara Jawa yang dahulu digunakan untuk menulis kitab-kitab keagamaan Hindu-Buddha kini digunakan untuk mengabadikan ajaran tauhid. Transliterasi bukan hanya soal huruf, tapi tentang penerimaan ruh baru dalam wadah lama.

Pilihan untuk tidak menghapus budaya lama tetapi menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam adalah ciri khas Islam Nusantara. Bukan sekadar mengislamkan tanah Jawa, tetapi menjawakan Islam dalam kerangka nilai yang harmonis. Proses ini mencerminkan kecanggihan kultural para ulama awal Nusantara yang tidak memaksakan, tetapi memahamkan.

Manuskrip ini juga mencerminkan adanya jaringan intelektual yang luas. Kitab-kitab dari dunia Arab sampai ke Jawa, lalu diterjemahkan dan disesuaikan dengan konteks lokal. Ia menandakan bahwa pesantren-pesantren awal atau tempat belajar agama di Jawa telah terhubung secara intelektual dengan dunia Islam global, meski secara geografis berjauhan.

Melalui naskah ini, kita bisa menyaksikan bagaimana Islam datang bukan dengan kekerasan, melainkan melalui pena dan dakwah. Ia menyusup pelan-pelan ke dalam kesadaran masyarakat, mempengaruhi pola pikir, cara berbicara, hingga cara berdoa. Naskah ini menjadi bukti bahwa transisi peradaban bisa terjadi tanpa gejolak, jika dilakukan dengan hikmah dan kearifan.

Sebagai artefak, naskah ini tak ternilai harganya. Ia bukan hanya sumber sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi kini. Dalam dunia yang semakin cepat berubah dan mudah kehilangan akar, naskah ini mengingatkan bahwa Islam pernah hadir dengan kelembutan, melalui bahasa ibu dan logika rakyat, bukan melalui paksaan.

Melihat naskah ini di perpustakaan Cambridge juga menimbulkan pertanyaan tentang nasib warisan intelektual kita. Mengapa peninggalan berharga ini justru tersimpan jauh dari tempat asalnya? Ini seharusnya menjadi renungan bagi kita untuk lebih serius dalam merawat, mengkaji, dan menghidupkan kembali manuskrip-manuskrip Islam Nusantara di tanah air.

Akhirnya, naskah tua ini adalah semacam jendela. Jendela untuk melihat bagaimana Islam tumbuh di tanah Jawa bukan sebagai ide impor, tetapi sebagai jalan hidup yang diterima dengan jiwa yang terbuka. Ia adalah warisan sekaligus pengingat: bahwa Islam yang berakar, berbahasa lokal, dan membumi—pernah dan bisa terus tumbuh di negeri ini.

Sumber: Cambridge Library University