Dalam sejarah ilmu pengetahuan, nama Ibn Sina atau yang dikenal di Barat sebagai Avicenna selalu menempati posisi istimewa. Ia bukan hanya seorang tabib, tetapi juga seorang filsuf, astronom, ahli logika, dan psikolog yang pemikirannya melampaui zamannya. Ibn Sina lahir pada 7 Agustus 980 di Afshana, dekat Bukhara (kini wilayah Uzbekistan), dan wafat pada Agustus 1037 di Hamadan, Iran. Karya-karyanya ditulis terutama dalam bahasa Arab klasik, namun gagasannya melintasi bahasa, budaya, dan peradaban. Pemikirannya menjembatani dunia Islam abad pertengahan dengan Eropa Latin, menciptakan warisan intelektual yang bertahan hingga kini.

Di antara para murid dan pengikutnya, Ibn Sina dikenal dengan sebutan “Sheikh al-Ra’īs”, yang berarti Pangeran Para Cendekiawan atau Guru Utama. Gelar ini menunjukkan pengakuan terhadap kebesaran intelektualnya, yang dalam tradisi filsafat Islam disejajarkan dengan Aristoteles dan al-Farabi. Bahkan, ia kerap disebut sebagai “Guru Ketiga” setelah dua tokoh besar tersebut. Dalam sejarah filsafat Islam, gelar semacam ini bukan sekadar penghormatan formal, tetapi bentuk pengakuan terhadap kemampuan sistematisnya dalam membangun sintesis antara logika Yunani dan teologi Islam. Dengan pendekatan rasional dan spiritual sekaligus, Ibn Sina mengangkat ilmu sebagai jalan menuju kebenaran dan keimanan.

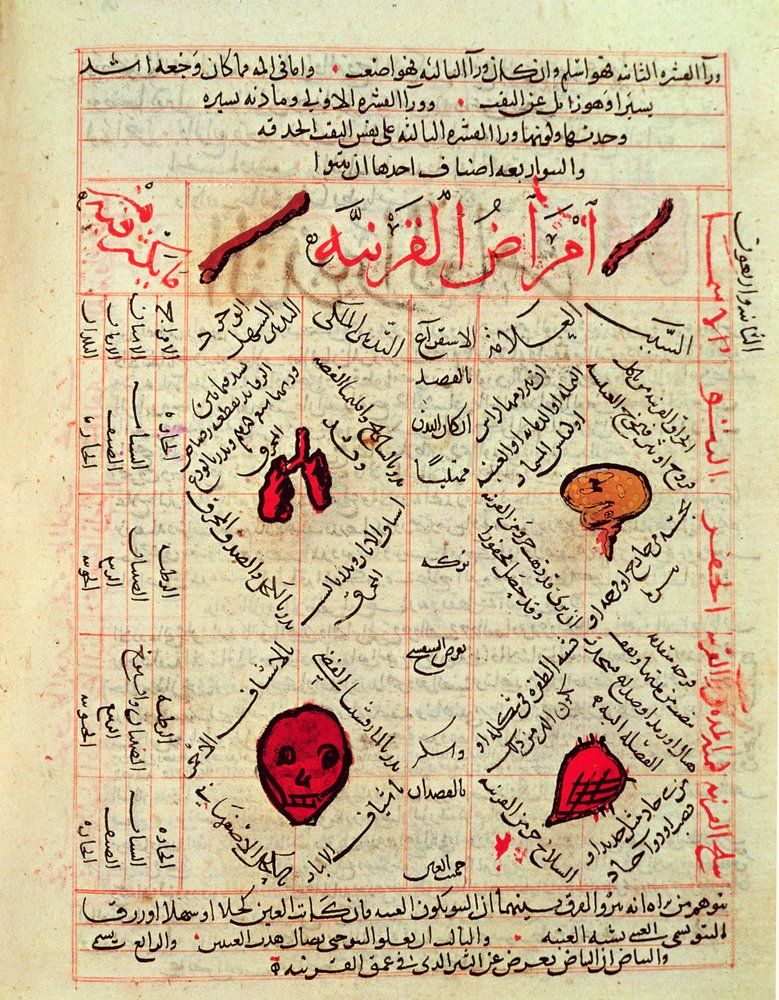

Salah satu karyanya yang paling monumental adalah “Al-Qanun fi al-Tibb” atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai “The Canon of Medicine”. Buku ini merupakan ensiklopedia medis yang sangat komprehensif, terdiri dari lima jilid besar yang membahas dasar-dasar anatomi, diagnosis penyakit, farmakologi, dan terapi. Dalam karyanya ini, Ibn Sina menggabungkan metode empiris dan deduktif, menjadikan kedokteran sebagai ilmu rasional yang berdiri di atas observasi dan logika. The Canon of Medicine menjadi referensi utama di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-16, seperti di Padua, Montpellier, dan Bologna. Buku ini bukan hanya teks medis, melainkan juga jembatan antara filsafat dan sains dalam pandangan Islam klasik.

Dalam karya Al-Qanun, Ibn Sina melakukan sintesis besar antara logika Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang tubuh dan jiwanya terhubung secara harmonis. Konsep keseimbangan unsur tubuh (humoralisme) dikembangkan tidak hanya secara biologis, tetapi juga filosofis. Dengan demikian, kesehatan bagi Ibn Sina bukan sekadar ketiadaan penyakit, melainkan keadaan harmonis antara jasmani, jiwa, dan lingkungan. Gagasan ini menunjukkan pemahaman integratif yang kini menjadi landasan bagi paradigma kesehatan modern holistik.

Selain The Canon of Medicine, Ibn Sina juga menulis karya ensiklopedis lain berjudul “Kitab al-Shifa” (The Book of Healing) dan “Danesh-nama-ye ‘Alā’ī” (Book of Science). The Book of Healing bukanlah buku tentang pengobatan fisik, melainkan tentang penyembuhan jiwa dan intelek. Di dalamnya, ia membahas logika, metafisika, matematika, dan ilmu alam dengan gaya sistematis dan rasional. Sedangkan Danesh-nama ditulis dalam bahasa Persia atas permintaan penguasa lokal, menjadi salah satu teks ilmiah awal yang memakai bahasa non-Arab dalam tradisi sains Islam. Kedua karya tersebut menegaskan bahwa bagi Ibn Sina, filsafat dan sains bukan dua entitas terpisah, melainkan satu jalan menuju kebijaksanaan.

Pengaruh pemikiran Ibn Sina sangat besar terhadap perkembangan ilmu di Eropa abad pertengahan. Melalui penerjemahan karya-karyanya ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona dan ilmuwan lainnya, gagasan Avicenna memasuki dunia Kristen skolastik. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan Roger Bacon banyak mengutip teori-teori Ibn Sina, terutama dalam bidang metafisika dan logika. Ia menjadi salah satu rujukan utama dalam universitas-universitas Eropa hingga Renaissance. Dengan demikian, Ibn Sina dapat dianggap sebagai penghubung intelektual antara Timur dan Barat.

Dalam bidang filsafat, Ibn Sina mengembangkan apa yang disebut “filsafat eksistensial awal”. Ia membedakan antara esensi (mahiyyah) dan eksistensi (wujud), suatu gagasan yang kelak memengaruhi pemikir seperti Mulla Sadra dan bahkan eksistensialis modern. Baginya, Tuhan adalah “Wujud Niscaya” (Necessary Being) yang keberadaannya menjadi sebab dari segala eksistensi lain. Pemikiran metafisiknya berupaya menunjukkan bahwa keyakinan teistik dapat dijelaskan melalui rasionalitas. Dengan demikian, ia berhasil memadukan iman dan logika tanpa pertentangan.

Dalam ilmu psikologi, Ibn Sina memperkenalkan pandangan bahwa jiwa adalah substansi yang mandiri, namun berinteraksi erat dengan tubuh. Ia membagi jiwa menjadi tiga tingkat: vegetatif, sensitif, dan rasional. Teorinya tentang persepsi, ingatan, dan imajinasi banyak dikaji oleh ilmuwan Muslim dan Barat setelahnya. Ibn Sina bahkan dianggap sebagai pelopor awal psikologi kognitif, karena ia menjelaskan mekanisme berpikir manusia dengan pendekatan rasional dan empiris. Konsep-konsep ini kemudian memengaruhi teori psikologi abad ke-19 di Eropa.

Meskipun hidup seribu tahun yang lalu, gagasan Ibn Sina tentang integrasi ilmu pengetahuan masih relevan hingga abad ke-21. Dalam dunia modern yang cenderung memisahkan sains dan etika, pemikirannya mengingatkan bahwa ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Bagi Ibn Sina, pengetahuan yang tidak membawa kebijaksanaan hanyalah kumpulan data tanpa makna. Ia menempatkan manusia sebagai pusat kesadaran yang bertanggung jawab terhadap alam dan Tuhan. Pemikirannya tentang keseimbangan ini menjadi inspirasi dalam diskursus sains humanistik kontemporer.

Ketokohan Ibn Sina juga menunjukkan bahwa tradisi Islam adalah bagian integral dari sejarah ilmu dunia. Ia adalah contoh bahwa kemajuan ilmu pengetahuan Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga rasional dan eksperimental. Penekanan pada logika, observasi, dan verifikasi menjadikan dunia Islam abad pertengahan sebagai pusat intelektual global. Dari Baghdad hingga Andalusia, karya-karya seperti Al-Qanun menjadi simbol kejayaan ilmiah Islam. Kejayaan itu menjadi fondasi bagi kebangkitan ilmu pengetahuan Eropa di era Renaissance.

Secara historis, keberhasilan Ibn Sina tidak lepas dari semangat belajar lintas budaya. Ia membaca karya Aristoteles, Galen, dan Plato, lalu menafsirkannya sesuai dengan prinsip tauhid Islam. Proses ini mencerminkan dialog peradaban, bukan sekadar penerimaan pasif terhadap ilmu Yunani. Di tangannya, filsafat menjadi sarana untuk memahami wahyu, bukan menyainginya. Inilah mengapa pemikirannya diterima luas di dunia Islam maupun Barat.

Dalam konteks pendidikan modern, karya Ibn Sina menawarkan model pembelajaran interdisipliner. Ia menolak pemisahan tajam antara ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya kesatuan pengetahuan yang bersumber dari akal dan pengalaman. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pendidikan abad ke-21 yang menuntut kolaborasi lintas bidang. Dengan demikian, Ibn Sina bisa dianggap sebagai pelopor integrative learning jauh sebelum konsep itu dikenal dunia modern.

Relevansi pemikiran Ibn Sina juga terlihat dalam bidang kedokteran modern. Gagasannya tentang pentingnya lingkungan, pola hidup, dan keseimbangan tubuh menjadi prinsip dasar ilmu kesehatan preventif masa kini. Pandangan holistik ini sejalan dengan praktik kedokteran modern yang menekankan keterpaduan fisik dan mental. Bahkan, pendekatannya terhadap psikologi dan spiritualitas kini banyak digunakan dalam model mind-body medicine. Hal ini menunjukkan bahwa warisan Avicenna tetap hidup dalam dunia kedokteran modern.

Warisan intelektual Ibn Sina menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan bersifat universal dan melampaui sekat geografis maupun ideologis. Dari dunia Islam klasik hingga universitas Eropa, gagasannya terus beradaptasi dan memberi inspirasi. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya dialog antara iman dan akal, antara tradisi dan inovasi. Dalam konteks globalisasi saat ini, semangat Ibn Sina mengajarkan pentingnya kolaborasi lintas budaya. Ia membuktikan bahwa pengetahuan sejati tidak mengenal batas bangsa atau agama.

Kini, seribu tahun setelah wafatnya, nama Ibn Sina tetap hidup dalam sejarah sains, filsafat, dan kedokteran dunia. The Canon of Medicine masih dikaji dalam sejarah medis, sementara gagasan filosofisnya menjadi rujukan dalam diskursus eksistensial dan etika ilmiah. Ia adalah simbol persatuan antara rasio dan spiritualitas, antara Timur dan Barat. Bagi umat manusia, Ibn Sina bukan sekadar sosok sejarah, melainkan inspirasi abadi tentang bagaimana ilmu dapat menjadi jalan menuju kemanusiaan. Seperti yang tercermin dari seluruh karyanya, “pengetahuan tanpa kebajikan hanyalah bayangan tanpa cahaya.”

📚 Referensi:

- Avicenna (Ibn Sina). The Canon of Medicine (Al-Qanun fi al-Tibb). Translated editions, 12th–16th centuries.

- Gutas, D. (2001). Avicenna and the Aristotelian Tradition. Leiden: Brill.

- Nasr, S. H. (2007). Science and Civilization in Islam. Harvard University Press.

- Goodman, L. E. (1992). Routledge: London.

- Encyclopaedia Britannica. (2024). “Avicenna (Ibn Sina) – Persian Philosopher and Physician.”

1 Comment

I get pleasure from, cause I discovered just what I was having a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye