Dalam sejarah para penjelajah Muslim, nama-nama seperti Ibn Battuta atau al-Mas’udi sering kali mendapat sorotan utama. Namun, tersembunyi di balik bayang-bayang mereka, ada tokoh-tokoh luar biasa yang kisahnya nyaris terlupakan. Salah satunya adalah Abu Hamid Muhammad al-Gharnati, seorang pengembara, penulis, sekaligus pengamat dunia yang lahir di Granada pada tahun 1080 Masehi. Perjalanan hidupnya merupakan kisah menakjubkan tentang keberanian intelektual dan ketekunan dalam mengarungi dunia yang luas dan beragam. Ia adalah salah satu jembatan pengetahuan antara Timur dan Barat pada abad pertengahan.

Al-Gharnati tumbuh di kota kecil Qalʿat Yayyan, yang sekarang dikenal sebagai Alcalá la Real di Spanyol modern. Di tempat inilah ia menimba ilmu dasar sebelum kelak mengembara jauh melampaui batas-batas geografis al-Andalus. Baru pada usia 30 tahun ia memulai perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya dan memberi warna bagi sejarah literatur geografis dan etnografi Islam. Ia tidak hanya mencatat tempat yang dikunjungi, tetapi juga menggambarkan dengan rinci masyarakat dan kebudayaan yang ia temui. Gairahnya pada hal-hal yang ajaib dan unik membuat setiap catatannya penuh warna dan imajinasi.

Perjalanan awalnya membawanya ke Mesir, tepatnya ke Alexandria dan Kairo. Namun, setelah kunjungan singkat kembali ke kampung halamannya di al-Andalus, ia membuat keputusan besar: meninggalkan tanah kelahirannya secara permanen pada tahun 1117 M. Sejak saat itu, dunia menjadi rumahnya. Ia menjelajah ke Baghdad dan menetap di sana selama empat tahun—kota yang pada masa itu menjadi pusat intelektual dunia Islam. Dari Baghdad, langkahnya terus bergerak menuju Khurasan, pesisir Laut Kaspia, hingga ke daerah sungai Volga dan Khwarazm.

Salah satu pencapaian luar biasa al-Gharnati adalah kunjungannya ke wilayah Eropa Timur, termasuk Hongaria. Pada masa itu, wilayah tersebut jarang dikunjungi oleh sarjana Muslim. Ia tidak hanya mencatat kondisi geografis, tetapi juga memberikan gambaran sosial yang mendalam, termasuk kehidupan umat Islam di tengah mayoritas Kristen. Ia memperlihatkan betapa masyarakat multikultural telah tumbuh bahkan di tengah ketegangan lintas agama. Tulisan-tulisannya menjadi catatan langka tentang keterhubungan budaya dan agama di masa lampau.

Karya monumentalnya berjudul Tuḥfat al-Albāb wa Nukhbat al-Iʿjāb, ditulis di Mosul pada tahun 1162 M, menjadi warisan intelektual yang tak ternilai. Buku ini merupakan perpaduan antara deskripsi geografis, pengamatan etnografi, catatan ekonomi, dan kisah-kisah keajaiban yang ia temui selama perjalanan. Dalam tradisi penulisan geografis Islam, karya ini menonjol karena pendekatannya yang inklusif dan observasional. Al-Gharnati tidak hanya mencatat apa yang ia lihat, tetapi juga berusaha memahami dan menggambarkan pola hidup masyarakat setempat. Ini menjadikan karyanya sebagai sumber sejarah yang kaya akan nuansa budaya.

Karya lainnya, al-Muʿrib ʿan Baʿḍ ʿAjāʾib al-Maghrib, memberikan fokus khusus pada wilayah barat dunia Islam, termasuk Maghrib. Dalam buku ini, ia menunjukkan minat yang besar terhadap fenomena-fenomena alam, kebiasaan masyarakat lokal, dan cerita-cerita menakjubkan yang beredar di kalangan rakyat. Gaya naratifnya memadukan pendekatan ilmiah dengan rasa ingin tahu terhadap hal-hal luar biasa. Tidak jarang, ia menyampaikan informasi dengan sentuhan literer yang membuat pembacanya merasa terlibat langsung dalam petualangan. Dalam hal ini, al-Gharnati lebih dari sekadar penjelajah—ia adalah seniman kisah.

Gaya penulisannya mencerminkan dua hal penting: ketelitian sebagai pengamat dan rasa kagum terhadap keanekaragaman dunia. Ia tidak terpaku pada angka atau data kaku, melainkan membingkai fakta dengan narasi yang hidup dan mengalir. Itulah sebabnya tulisannya tetap relevan bahkan di era modern, di mana pendekatan interdisipliner semakin dihargai. Ia mampu menjembatani antara sains dan seni, antara ilmu pengetahuan dan keajaiban. Ini menjadi cermin dari semangat zaman keemasan Islam dalam menafsir dunia.

Sayangnya, meski kontribusinya sangat penting, nama Abu Hamid al-Gharnati sempat tenggelam dalam sejarah keilmuan Arab. Di dunia Arab sendiri, pengaruhnya belum mendapatkan apresiasi yang setara dengan nilainya. Ironisnya, justru para orientalis Eropa sejak abad ke-18 yang mulai mengkaji dan menilai penting karya-karyanya. Mereka melihat betapa besar kontribusi al-Gharnati dalam merekam sejarah kawasan Eurasia. Melalui terjemahan dan studi mendalam, karya-karyanya kembali bersinar di panggung sejarah dunia.

Al-Gharnati bukanlah sekadar penulis perjalanan, ia juga pelapor sosial yang mendokumentasikan kehidupan lintas bangsa dan budaya. Ia memberikan informasi detail tentang masyarakat Kaukasus, lembah Volga, hingga Asia Tengah, wilayah-wilayah yang pada masa itu masih asing bagi banyak intelektual Muslim. Kehadirannya di kawasan-kawasan tersebut menandai terbentuknya jejaring lintas peradaban yang kompleks dan saling memengaruhi. Dengan demikian, karyanya bukan hanya penting bagi sejarah Islam, tetapi juga bagi sejarah global.

Dari sudut pandang geografi, al-Gharnati membuka cakrawala baru mengenai persebaran manusia, iklim, dan sumber daya alam. Namun yang paling menonjol adalah perhatiannya pada keragaman manusia dan budaya. Ia mencatat bahasa, pakaian, adat, dan bahkan mitos lokal yang berkembang di masyarakat yang ia temui. Ia menjadikan perjalanan sebagai sarana untuk memahami umat manusia secara utuh, bukan hanya sekadar mencatat peta atau jarak. Itu membuatnya jauh melampaui zamannya.

Yang menarik, semangat penjelajahan al-Gharnati tidak hanya bertumpu pada pencarian geografis, tapi juga spiritual dan intelektual. Ia menjadikan dunia sebagai buku besar yang harus dibaca, dikaji, dan direnungi. Melalui interaksi dengan berbagai budaya dan agama, ia memperluas wawasannya dan menghadirkan potret Islam yang terbuka terhadap keberagaman. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini, di mana batas dan identitas sering kali menjadi tembok pemisah. Al-Gharnati mengajarkan bahwa perbedaan adalah pintu menuju pemahaman, bukan konflik.

Ketika akhirnya ia menetap di Damaskus dan wafat di sana pada tahun 1170 M, ia meninggalkan warisan yang tidak hanya berupa buku, tetapi juga semangat hidup yang tak mudah padam. Ia memperlihatkan bahwa menjadi ilmuwan tidak harus berada di menara gading, melainkan juga bisa menjadi penjelajah dunia. Warisannya tidak lekang oleh zaman, karena ia menyampaikan nilai-nilai yang universal: rasa ingin tahu, keberanian, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam konteks dunia modern yang semakin terhubung, semangat al-Gharnati tetap relevan dan inspiratif.

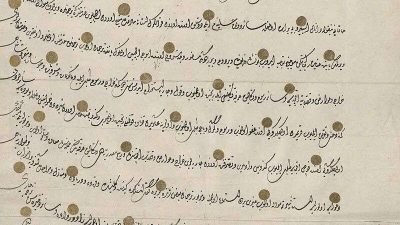

Kini, manuskrip karyanya tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh publik. Upaya digitalisasi ini menjadi jembatan baru antara warisan klasik dan generasi masa kini. Kita dapat membaca langsung kisah-kisah perjalanannya dan membayangkan bagaimana dunia tampak dari mata seorang Muslim abad ke-12. Tidak hanya itu, karya-karya ini juga menjadi bahan kajian akademik lintas disiplin: dari sejarah, antropologi, hingga studi interkultural. Al-Gharnati kini bangkit kembali sebagai sumber inspirasi dan refleksi.

Melalui tokoh seperti Abu Hamid al-Gharnati, kita menyadari bahwa sejarah Islam lebih luas dan lebih kaya daripada yang sering diceritakan. Ia adalah representasi dari wajah Islam yang menjelajah, menulis, dan berpikir. Ia berdiri sebagai bukti bahwa dunia Islam pernah menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman global tentang geografi, budaya, dan masyarakat. Di tengah ketegangan geopolitik dan krisis identitas masa kini, kisah al-Gharnati menghadirkan alternatif narasi yang membangun. Sebuah kisah tentang dialog, bukan dominasi.

Sudah saatnya kita mengangkat kembali kisah-kisah para cendekiawan yang terlupakan seperti Abu Hamid al-Gharnati. Bukan sekadar untuk mengenang, tetapi untuk belajar dan meneladani. Dunia butuh lebih banyak penjelajah seperti dia—bukan hanya penjelajah wilayah, tetapi penjelajah makna, yang membawa pulang cerita-cerita tentang kemanusiaan. Karena sejatinya, di setiap perjalanan yang ia tuliskan, tersembunyi pesan abadi: bahwa dunia ini luas, penuh keajaiban, dan layak untuk dipahami dengan hati terbuka.

Sumber: Mesut Idriz – SIFHAMS