Karya Maqāmāt al-Ḥarīrī (مقامات الحريري) merupakan salah satu mahakarya sastra Arab klasik yang memadukan antara keindahan bahasa, kecerdikan humor, dan kekayaan budaya Islam abad pertengahan. Ditulis oleh Abu Muhammad al-Qasim ibn Ali al-Hariri dari Basra, karya ini menghadirkan tokoh utama bernama Abu Zayd, seorang pengembara licik namun cerdas, dan al-Harith, seorang pedagang yang menjadi saksi kisah-kisahnya. Dalam bentuk prosa bersajak (sajʿ), kisah-kisah ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan kehidupan sosial, moral, dan intelektual masyarakat Arab kala itu. Melalui bahasa yang tinggi dan penuh permainan kata, Al-Hariri menunjukkan kejeniusannya dalam mengolah struktur bahasa Arab klasik. Oleh karena itu, Maqāmāt tidak hanya dipandang sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran linguistik yang sangat bernilai.

Salah satu bagian yang paling terkenal dari karya ini adalah Maqāmah ke-39 yang berjudul Al-Mulāqāt atau The Encounters. Dalam kisah ini, Abu Zayd dan al-Harith digambarkan sedang berlayar dari Basra menuju Oman dengan perahu kecil, menghadapi berbagai pengalaman yang memadukan humor, kebijaksanaan, dan kritik sosial. Penggambaran perjalanan laut ini menjadi metafora kehidupan manusia yang penuh gelombang dan ketidakpastian. Kisah tersebut tidak hanya menggambarkan peristiwa, tetapi juga menyingkap pandangan dunia seorang intelektual Muslim abad ke-12. Melalui kisah ini, pembaca diajak merenungkan nilai-nilai moral seperti kecerdikan, keberanian, dan kesederhanaan dalam menghadapi kehidupan.

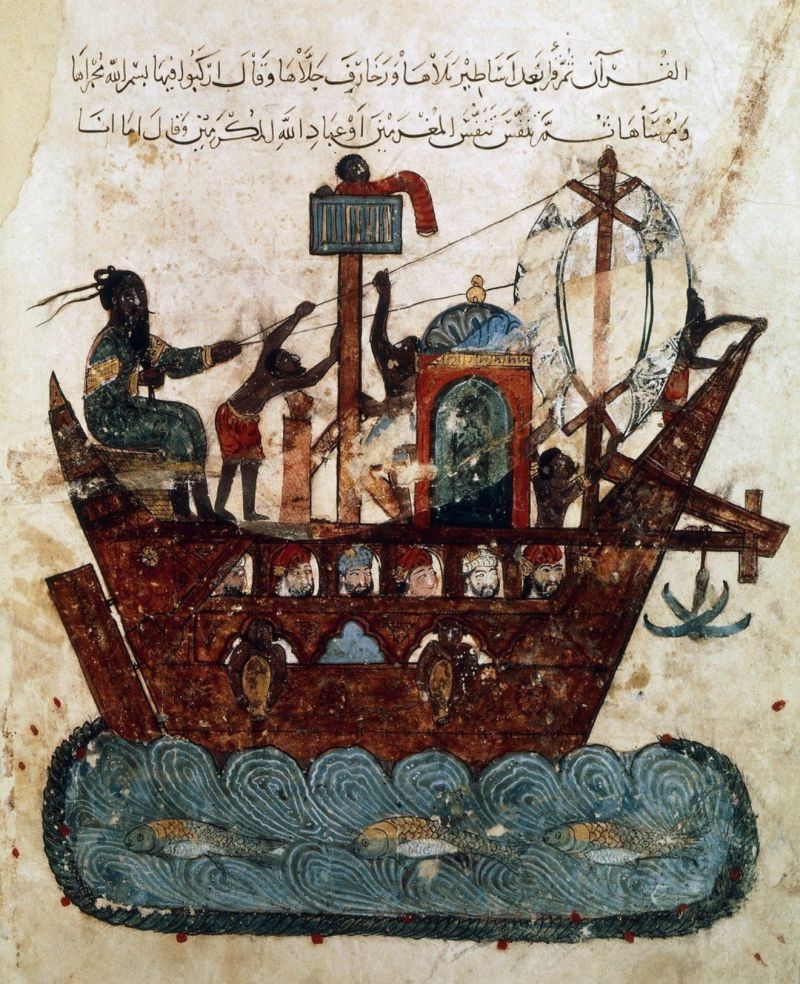

Keunikan Maqāmāt al-Ḥarīrī tidak hanya terletak pada isinya, tetapi juga pada penyajiannya. Karya ini diilustrasikan secara luar biasa oleh Yahya ibn Muhammad al-Wasiti, seorang pelukis dan kaligrafer besar dari Irak pada abad ke-13. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor seni ilustrasi Islam yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dengan gaya realistik namun sarat simbolisme. Dalam Maqāmah ke-39, Al-Wasiti melukiskan suasana laut, perahu kecil, dan para tokohnya dengan kehangatan warna dan harmoni komposisi yang luar biasa. Lukisan-lukisannya dianggap sebagai salah satu puncak seni manuskrip Islam abad pertengahan (Grabar, 1987).

Gaya visual Al-Wasiti memperlihatkan keseimbangan antara estetika dan narasi. Ia tidak hanya menggambarkan adegan, tetapi juga menuturkan cerita melalui gestur, ekspresi wajah, dan penataan ruang. Hal ini menjadikan ilustrasinya tidak sekadar pelengkap teks, tetapi juga medium interpretatif yang menambah kedalaman makna. Menurut Blair dan Bloom (2003), karya-karya ilustratif seperti ini merepresentasikan sintesis antara seni dan literasi, dua unsur penting dalam peradaban Islam klasik. Dengan demikian, Maqāmāt al-Ḥarīrī menjadi contoh sempurna dari kolaborasi antara sastra dan seni rupa yang menghidupkan nilai-nilai budaya pada zamannya.

Dalam konteks sejarah, Maqāmāt al-Ḥarīrī muncul di masa keemasan intelektual Islam, ketika Baghdad dan Basra menjadi pusat ilmu pengetahuan dan sastra. Para penulis dan ulama kala itu berlomba-lomba menulis karya yang memadukan pengetahuan agama, retorika, dan hiburan. Al-Hariri menulis lima puluh maqāmah, masing-masing menampilkan kecerdasan verbal dan kelicikan moral tokoh Abu Zayd. Struktur ceritanya selalu mengikuti pola: pertemuan, dialog, tipu daya, dan pengungkapan identitas. Pola ini kemudian menjadi model bagi banyak karya sastra Arab setelahnya, bahkan menginspirasi perkembangan prosa naratif di Andalusia (Allen, 2000).

Tema humor dalam Maqāmāt memiliki fungsi sosial dan didaktik. Humor yang digunakan oleh Al-Hariri bukanlah tawa kosong, melainkan kritik halus terhadap perilaku sosial dan kemunafikan manusia. Melalui kelicikan Abu Zayd, penulis menyingkap kebodohan masyarakat yang mudah tertipu oleh kepintaran retoris. Dalam hal ini, Maqāmāt sejalan dengan fungsi satire dalam sastra modern yang digunakan untuk refleksi diri dan pembenahan moral. Humor menjadi cermin bagi pembaca untuk memahami paradoks antara idealisme dan realitas sosial.

Sementara itu, al-Harith berperan sebagai representasi manusia rasional yang terus belajar dari pengalaman. Dalam setiap pertemuan, ia menjadi saksi dan penilai terhadap tindakan Abu Zayd. Interaksi keduanya menciptakan dinamika naratif yang seimbang antara kebijaksanaan dan kebodohan, antara kebenaran dan tipu daya. Relasi ini mencerminkan dialektika moral dalam kehidupan manusia, di mana setiap pengalaman menjadi guru. Dengan cara ini, Al-Hariri menyampaikan pesan bahwa pengetahuan sejati lahir dari perjalanan dan refleksi diri.

Karya ini juga memperlihatkan bagaimana mobilitas dan perjalanan menjadi simbol penting dalam kebudayaan Islam. Basra dan Oman yang disebut dalam kisah menunjukkan jalur perdagangan dan penyebaran ilmu pada masa itu. Laut bukan sekadar ruang geografis, tetapi juga metafor bagi pencarian pengetahuan dan takdir manusia. Abu Zayd sebagai pelaut pengembara menggambarkan manusia yang tidak pernah berhenti mencari makna hidup. Dengan demikian, Maqāmāt al-Ḥarīrī menjadi dokumen sastra yang memotret semangat intelektual dan mobilitas sosial dunia Islam abad pertengahan.

Secara linguistik, karya ini juga dianggap sebagai mahakarya dalam penggunaan bahasa Arab klasik. Al-Hariri menggunakan sajʿ atau prosa bersajak yang menampilkan keindahan ritme dan harmoni bunyi. Permainan kata, peribahasa, dan perumpamaan digunakan dengan sangat cermat untuk memperlihatkan kelincahan intelektual penulis. Para sarjana bahasa Arab menjadikan Maqāmāt sebagai rujukan untuk mengajarkan struktur dan gaya bahasa Arab tingkat tinggi. Oleh karena itu, karya ini tidak hanya bernilai sastra, tetapi juga akademis (Badawi, 1992).

Dari sisi budaya visual, miniatur karya Al-Wasiti yang menghiasi naskah Maqāmāt menunjukkan karakteristik seni Islam yang berbeda dari tradisi Bizantium maupun Eropa. Gaya garisnya sederhana, namun ekspresif, dengan warna-warna alami yang mencerminkan suasana kehidupan masyarakat Arab. Ia menggambarkan manusia, hewan, dan lingkungan tanpa kehilangan nilai spiritual yang melekat dalam seni Islam. Menurut Oleg Grabar (1997), Al-Wasiti berhasil menghadirkan “seni yang hidup” karena setiap lukisan berinteraksi dengan teks secara organik. Hal ini menjadikan Maqāmāt al-Ḥarīrī bukan sekadar karya tulis, tetapi juga karya visual yang penuh jiwa.

Kehadiran ilustrasi dalam karya ini juga menandai perubahan penting dalam tradisi penyalinan manuskrip Islam. Sebelumnya, penyalinan lebih difokuskan pada kaligrafi dan teks suci. Namun, melalui Maqāmāt, seni ilustrasi mulai diterima sebagai bagian dari ekspresi intelektual. Proses ini menandakan keterbukaan budaya Islam terhadap inovasi dan integrasi seni dalam pendidikan dan penyebaran ilmu. Oleh karena itu, Maqāmāt sering disebut sebagai jembatan antara teks, seni, dan pembelajaran.

Selain itu, kisah Maqāmāt mengandung nilai-nilai moral universal. Abu Zayd yang sering menipu demi bertahan hidup tidak selalu diposisikan sebagai penjahat, tetapi sebagai sosok manusiawi dengan segala kelemahannya. Ia merepresentasikan kemampuan manusia untuk beradaptasi dalam dunia yang penuh tipu daya. Al-Hariri seolah ingin mengatakan bahwa kebijaksanaan sering kali lahir dari pengalaman yang salah. Pesan ini tetap relevan hingga kini, di tengah kehidupan modern yang juga penuh ilusi dan kompetisi.

Dalam dunia akademik modern, Maqāmāt al-Ḥarīrī terus menjadi objek kajian lintas disiplin, mulai dari sastra, linguistik, sejarah seni, hingga studi budaya. Peneliti melihatnya sebagai jendela untuk memahami hubungan antara teks, seni, dan masyarakat Islam klasik. Karya ini juga digunakan untuk mengkaji perubahan nilai moral, mobilitas sosial, dan pandangan dunia Islam pada masa Abbasiyah. Dengan demikian, Maqāmāt bukan hanya artefak masa lalu, melainkan warisan intelektual yang terus hidup dalam kajian ilmiah. Seperti dinyatakan oleh Gibb (1962), karya ini adalah “puncak keindahan retorika Arab yang tak tertandingi.”

Kisah dan ilustrasi Maqāmāt juga memiliki nilai penting dalam pendidikan estetika Islam. Ia mengajarkan keseimbangan antara intelektualitas dan keindahan, antara humor dan hikmah. Dalam konteks modern, karya ini bisa dijadikan model untuk membangun kesadaran budaya yang kritis namun tetap berakar pada nilai kemanusiaan. Seni dan sastra dalam Maqāmāt menunjukkan bahwa keindahan tidak terpisah dari moralitas. Oleh karena itu, memahami karya ini berarti memahami semangat keilmuan dan estetika dunia Islam klasik.

Pada akhirnya, Maqāmāt al-Ḥarīrī adalah monumen sastra yang memadukan kelucuan dan kebijaksanaan dalam satu napas. Di dalamnya, dunia laut, pasar, dan masjid menyatu dalam satu narasi kemanusiaan yang abadi. Lewat pena Al-Hariri dan kuas Al-Wasiti, kisah Abu Zayd berlayar melintasi abad, membawa pesan bahwa pengetahuan, humor, dan seni adalah warisan terbaik peradaban. Ia bukan hanya cermin masa lalu, tetapi juga inspirasi bagi masa depan. Dalam setiap “pertemuan” (maqāmah), pembaca menemukan dirinya sendiri di antara ombak kata dan cahaya makna.

Referensi:

- Allen, R. (2000). An Introduction to Arabic Literature. Cambridge University Press.

- Badawi, M. M. (1992). Modern Arabic Literature. Cambridge University Press.

- Blair, S., & Bloom, J. (2003). The Art and Architecture of Islam: 1250–1800. Yale University Press.

- Gibb, H. A. R. (1962). Arabic Literature: An Introduction. Oxford University Press.

- Grabar, O. (1987). The Illustrations of the Maqamat. The Art Bulletin, 69(2).

- Grabar, O. (1997). The Formation of Islamic Art. Yale University Press.