Di antara banyak tokoh sufi besar Islam, Ibn ʿArabī adalah salah satu yang paling menggugah dan paling kontroversial. Julukannya sebagai Shaykh al-Akbar atau Guru Agung mencerminkan kedalaman pemikiran spiritual dan metafisik yang ia wariskan dalam karya-karya monumentalnya. Salah satu karyanya yang paling dikenal, al-Futūḥāt al-Makkiyya, menjadi ladang eksplorasi bagi konsep-konsep esoteris dalam Islam, termasuk pemaknaan ulang terhadap istilah-istilah yang secara umum dipandang negatif dalam Alquran. Dalam tafsir sufistiknya, Ibn ʿArabī justru mengangkat kata-kata seperti kāfirūn, fujjār, ḥāsidūn, dan sāḥirūn ke dalam ranah spiritual yang positif dan bahkan luhur.

Bagi kebanyakan umat Islam, istilah seperti kafir atau fasiq adalah label keras yang menandakan penyimpangan atau dosa. Namun, Ibn ʿArabī tidak puas dengan pembacaan literal yang kaku. Ia menyelami akar kata, konteks gramatikal, dan makna etimologis dari istilah-istilah tersebut untuk menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda. Ia percaya bahwa dalam Al-Qur’an tidak ada kata yang hadir secara sia-sia atau hanya untuk mengecam. Justru di balik kecaman, ada lapisan makna tersembunyi yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang halus dan akal yang merenung.

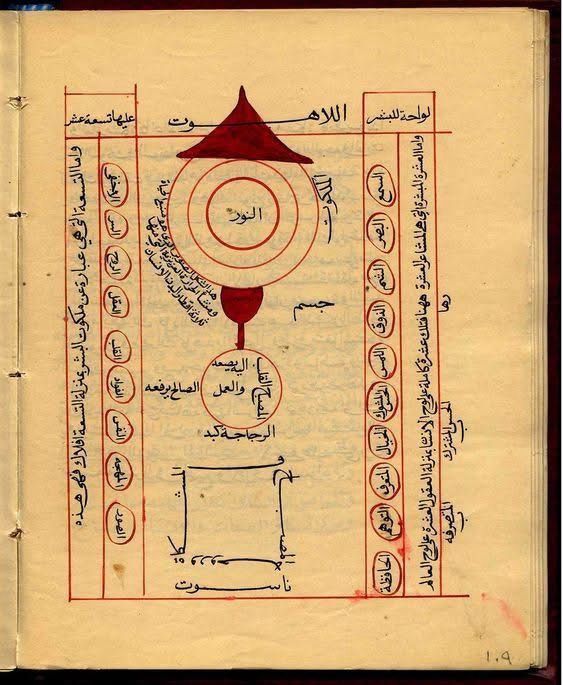

Dalam Futūḥāt, Ibn ʿArabī menyatakan bahwa sifat-sifat yang secara umum tercela bisa diambil dalam “makna absolut”-nya. Dari sana, melalui penentuan kontekstual dan spiritual, makna itu bisa berubah menjadi sifat yang terpuji. Ia memberikan contoh bagaimana kata kāfir, yang biasanya diartikan sebagai orang yang mengingkari, secara literal bermakna “menutupi”. Maka dalam tafsirnya, menutupi bisa dimaknai sebagai tindakan menjaga atau melindungi rahasia Ilahi—sebuah sifat spiritual yang amat tinggi nilainya.

Contoh lainnya adalah ḥāsid atau pendengki. Ibn ʿArabī memaknai kata itu bukan sebagai sifat rendah hati yang cemburu terhadap nikmat orang lain, tetapi sebagai bentuk perhatian mendalam terhadap keberadaan ilahi dalam ciptaan. Dalam bingkai spiritualnya, “kedengkian” menjadi bentuk intensitas pandangan batin yang tidak puas pada tampak luar, dan ingin menembus ke makna terdalam dari kenikmatan yang dilihat.

Demikian pula dengan kata fāsiq atau orang yang melampaui batas. Dalam tafsir Ibn ʿArabī, pelampauan batas tidak selalu berarti pelanggaran hukum. Ia bisa berarti keberanian melampaui konvensi duniawi demi mencari kebenaran batin. Seorang sufi yang menolak dunia ini demi Tuhan mungkin secara lahir tampak “fāsiq”, tetapi secara batin ia adalah “waliy”, kekasih Allah yang sejati.

Pendekatan Ibn ʿArabī ini bukanlah bentuk permainan semantik kosong. Ia menegaskan bahwa semua pembacaan ini berakar dari Umm al-Kitāb—“Induk Kitab”, yaitu sumber ilahiah dari seluruh wahyu. Dengan kata lain, Al-Qur’an memang sengaja ditulis dalam bahasa yang kaya makna dan penuh ambiguitas, bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk memperluas cakrawala spiritual pembacanya.

Hermeneutika Ibn ʿArabī mengajarkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya bisa dibaca dengan mata lahir, tetapi harus ditafsirkan dengan mata batin. Ambiguitas bukan cacat dalam teks wahyu, melainkan keistimewaannya. Ia menciptakan apa yang oleh Ibn ʿArabī disebut sebagai “keheranan suci”—sebuah pengalaman batin yang membawa kita pada kesadaran bahwa realitas ilahi jauh lebih kompleks dari pemahaman harfiah.

Dalam kerangka ini, setiap kata dalam Al-Qur’an adalah pintu menuju pemaknaan yang tak berujung. Bahkan kata-kata yang tampaknya hanya berfungsi sebagai kecaman moral, ternyata menyimpan kemungkinan spiritual yang luar biasa. Ibn ʿArabī mengajarkan bahwa pujian dan celaan dalam Al-Qur’an bisa menjadi jalan ganda yang masing-masing menuntun kepada kebenaran—jika dibaca dengan hati yang terbuka.

Pendekatan Ibn ʿArabī menunjukkan betapa radikal dan sekaligus halusnya spiritualitas Islam dalam tradisi tasawuf. Ia tidak menghapus makna syariat, tetapi melapisinya dengan makna hakikat. Dalam proses ini, bahasa wahyu tidak lagi membatasi, tetapi membebaskan; tidak menghakimi, tetapi mengajak untuk merenung lebih dalam.

Apa yang dilakukan Ibn ʿArabī bisa disebut sebagai ta’wil batini—penafsiran esoterik. Penafsiran ini memang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ia menuntut pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab, tata bahasa Al-Qur’an, ilmu spiritual, dan yang paling penting: pengalaman langsung dalam perjalanan ruhani.

Dalam dunia modern yang semakin literal dan hitam-putih, pendekatan Ibn ʿArabī memberikan napas segar. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak buruk itu benar-benar buruk, dan tidak semua yang tampak benar itu sudah benar secara total. Dunia ruhani adalah dunia paradoks, dan justru dalam paradoks itu kebenaran ilahi bersinar.

Tafsir Ibn ʿArabī juga membuka ruang bagi toleransi makna. Ia menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku dalam bahasa, melainkan sangat kaya dalam kemungkinan. Ini juga menjadi pengingat bahwa wahyu tidak hadir untuk membelenggu akal, melainkan untuk mengilhaminya.

Di era media sosial dan polarisasi agama, pembacaan Ibn ʿArabī bisa menjadi penawar terhadap semangat penghakiman. Kata-kata seperti “kafir” atau “sesat” yang sering dipakai secara sembarangan seharusnya membuat kita gentar. Karena bisa jadi, di balik kata itu, tersembunyi rahasia Tuhan yang belum kita pahami.

Maka, Ibn ʿArabī bukan hanya seorang sufi atau mistikus, tetapi juga seorang linguistic theologian—teolog bahasa. Ia menggali kekayaan Al-Qur’an dari dalam struktur bahasanya, bukan hanya dari pesan moralnya. Dengan demikian, ia membawa kita untuk mencintai wahyu tidak hanya karena perintah-perintahnya, tetapi karena keindahan maknanya yang tak berujung.

Pembacaan Ibn ʿArabī terhadap kata-kata tercela dalam Al-Qur’an mengajarkan satu pelajaran utama: bahwa di balik setiap gelap, ada cahaya. Di balik setiap kecaman, ada hikmah. Di balik setiap kata, ada keheningan yang mengajak kita masuk lebih dalam. Dan mungkin, di situlah letak kebenaran yang paling agung—kebenaran yang hanya bisa dilihat oleh mata hati yang telah tercerahkan.

Sumber: Vandamme, Gregory. “Muḥyī d-Dīn b. ʿArabī.” in Qurʾānic Hermeneutics from the 13th to the 19th Century