Sistem ladang berpindah sejak lama menjadi bagian dari sejarah pertanian masyarakat Nusantara. Praktik ini dilakukan dengan membuka lahan baru untuk ditanami, sementara lahan lama dibiarkan pulih kembali. Dalam banyak literatur, sistem ini sering dipandang tidak ramah lingkungan karena menyebabkan deforestasi. Namun, dalam kajian manuskrip ditemukan catatan yang menunjukkan sisi lain dari praktik ini. Ternyata, sistem ladang berpindah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi di masa lalu.

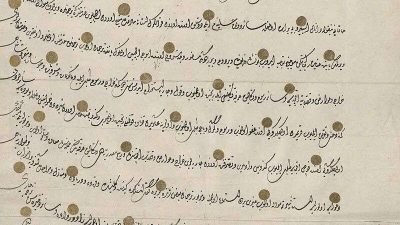

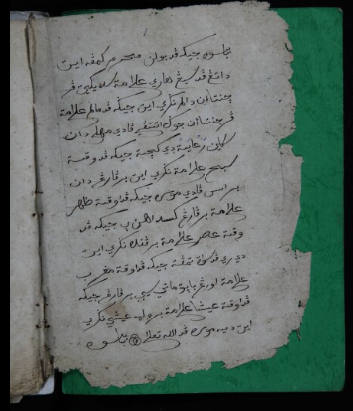

Manuskrip Cerita Gempa yang disimpan oleh Husein Hatuwe, menyebut praktik membuka hutan secara teratur. Catatan tersebut tidak hanya berisi teknik bercocok tanam, tetapi juga aturan adat yang mengikat masyarakat. Masyarakat tidak boleh sembarangan menebang pohon atau membakar lahan tanpa izin tetua adat. Setiap keluarga hanya boleh membuka lahan sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Jika ada yang melanggar, mereka akan dikenakan sanksi sosial atau denda adat. Aturan semacam ini membuat sistem ladang berpindah tetap terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional memiliki mekanisme hukum sendiri dalam menjaga lingkungan. Semua dilakukan dengan prinsip gotong royong dan keseimbangan alam. Dengan cara itu, siklus ladang berpindah bisa berlangsung berabad-abad tanpa merusak ekosistem.

Dalam manuskrip, ladang berpindah digambarkan sebagai cara hidup yang menyatu dengan alam. Bukan sekadar strategi bertahan hidup, tetapi juga bentuk penghormatan pada bumi. Manuskrip sering menyebutkan hubungan spiritual antara manusia, tanah, dan tanaman. Doa serta ritual dilakukan sebelum membuka hutan atau menanam bibit baru. Nilai spiritual inilah yang membuat ladang berpindah lebih dari sekadar sistem pertanian.

Praktik ini mendukung diversifikasi pangan. Masyarakat tidak hanya menanam padi, tetapi juga jagung, ubi, sayuran, atau tanaman obat. Keanekaragaman ini membuat mereka lebih tahan terhadap krisis pangan. Jika satu komoditas gagal, masih ada komoditas lain yang bisa diandalkan. Prinsip ini selaras dengan konsep ketahanan pangan modern.

Praktik ladang berpindah memiliki relevansi di era modern. Di tengah isu krisis pangan dan perubahan iklim, kearifan lokal seperti ladang berpindah bisa menjadi inspirasi. Rotasi lahan dan pemanfaatan pupuk alami adalah prinsip pertanian berkelanjutan. Jika dikombinasikan dengan teknologi modern, hasilnya bisa lebih optimal. Dengan begitu, pertanian tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi.

Dalam penelitian filologi yang dilakukan Ardiansyah BS, Tim Ekspedisi Patriot UI, manuskrip tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Nusantara memiliki kearifan lokal tinggi. Mereka sudah memahami rotasi lahan sebagai bagian dari konservasi. Berbeda dengan eksploitasi besar-besaran di era modern, sistem kuno ini justru menjaga kesuburan tanah. Saat satu lahan ditinggalkan, tumbuhan liar kembali tumbuh dan memperbaiki kualitas tanah. Inilah yang membuat praktik ladang berpindah tetap lestari hingga kini di beberapa daerah pedalaman.

Selain aspek ekologi, sistem ladang berpindah juga memiliki nilai sosial. Proses membuka lahan selalu dilakukan bersama-sama, melibatkan seluruh warga. Gotong royong menjadi kekuatan utama dalam sistem ini. Hubungan antarwarga semakin erat karena saling membantu di setiap tahap bercocok tanam. Nilai kebersamaan inilah yang membuat ladang berpindah menjadi fondasi sosial pedesaan.

Produktivitas dan Adaptasi Modern

Tim Ekspedisi Patriot UI mencoba menelusuri jejak praktik ini di Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya di Desa Pelita, Pulau Mangoli. Berdasarkan Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT), desa ini menjadi salah satu rencana kawasan transmigrasi. Tim Ekspedisi Patriot menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menggunakan pola ladang berpindah dalam skala kecil. Walau modernisasi sudah masuk, praktik ini masih dipertahankan sebagai warisan leluhur. Penemuan ini menjadi konfirmasi nyata bahwa catatan dalam manuskrip bukan sekadar legenda.

Masyarakat di Desa Pelita membuka lahan untuk menanam padi ladang, atau jagung. Setelah masa panen selesai, lahan ditinggalkan dan masyarakat pindah ke lokasi lain. Tanah lama dibiarkan istirahat hingga beberapa tahun, sebelum akhirnya bisa digunakan kembali. Proses ini terbukti menjaga kesuburan tanah secara alami. Selain itu, sebagian dari warga memiliki pohon kelapa yang menunjang ekonomi masyarakat jangka panjang, untuk dijual buahnya dalam bentuk kopra dan arang batok. Pala, cengkeh, dan kakao juga pernah menjadi komoditas yang pernah ada, namun produksinya semakin menurun karena ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaan dan perawatannya.

Produktivitas dan adaptasi menjadi dua kata kunci yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola hidup yang menetap mempengaruhi keterjangkauan pengelolaan lahan, sehingga sistem ladang berpindah perlu dievaluasi kembali dari sudut pandang adat dan ekonomi. Hal terpenting dari praktik adat sistem ladang berpindah adalah penghormatan pada bumi yang dilakukan dengan doa dan ritual sebelum membuka hutan atau menanam bibit baru. Sementara dari sudut pandang ekonomi, sistem ladang berpindah membuat masyarakat kurang produktif, hanya satu kali panen dalam setahun. Doa dan ritual bisa dilakukan setiap memulai tanam, namun untuk meningkatkan produktifitas lahan, masyarakat Desa Pelita belum memiliki keterampilan mengolah lahan. Perlu keterampilan pengolahan tanah agar kembali subur lebih cepat, sehingga panen bisa lebih dari sekali dalam setahun.

Keterampilan Pengolahan Tanah

Masyarakat Desa Pelita menyambut baik kehadiran Tim Ekspedisi Patriot. Mereka merasa diperhatikan, sehingga antusias menyampaikan kendala selama proses bertani. Bagi mereka, ladang berpindah bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari identitas. Namun disisi lain, masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan pola hidup yang menetap.

Keterampilan pengolahan tanah perlu diberikan kepada masyarakat. Pola hidup yang menetap membuat keterjangkauan pengelolaan lahan juga terbatas, sehingga diperlukan keterampilan pengolahan tanah di lahan yang sama. Jika sistem ladang berpindah mengandalkan alam untuk mengembalikan kesuburan tanah, maka dengan pola hidup menetap, perlu keterampilan petani untuk mengolah tanah agar kembali subur dan meningkatkan produktivitasnya.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI, Prof. Manneke Budiman, MA., PhD, menerima keluhan masyarakat atas kegagalan panen kedua. Masyarakat berhasil pada panen perdana, namun selalu gagal dalam panen berikutnya di lahan yang sama. Menurut Agung Nugraha, Ahli Geografi Tim Ekspedisi Patriot UI, kegagalan panen kedua disebabkan karena pH tanah belum netral. Oleh karena itu, teknik pengolahan tanah pascapanen penting dilakukan. Masyarakat perlu dilatih agar bisa mandiri melakukan hal itu.

Penulis : Ardiansyah BS

Foto : EAP British Library